RFIDとは?基礎からメリット・デメリット、導入事例まで解説

RFIDとは、電波を用いて非接触で複数の対象を同時に識別できる技術です。近年、物流や小売、製造など幅広い分野で注目を集め、在庫管理の効率化やセキュリティ強化、業務の自動化といった課題解決に貢献しています。一方で「仕組みが分かりにくい」「導入コストが高いのでは」といった懸念を抱く企業も少なくありません。

本記事では、RFIDの基本的な仕組みやバーコードとの違い、導入によるメリットとデメリットを初心者にも分かりやすく整理しています。あわせて、アパレル業界や物流現場での活用事例を紹介しながら、導入を円滑に進めるための具体的なポイントや注意すべき点も解説します。全体像を理解し、導入の可能性をより現実的に検討するための参考として、ぜひお役立てください。

目次

RFIDとは?

RFIDは便利と聞く一方で、「実際はどんな仕組みなのか」「バーコードと何が違うのか」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。ここでは、タグやリーダーの基本構成から通信方式の特徴まで、基礎をわかりやすく整理します。

RFIDは便利と聞く一方で、「実際はどんな仕組みなのか」「バーコードと何が違うのか」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。ここでは、タグやリーダーの基本構成から通信方式の特徴まで、基礎をわかりやすく整理します。

RFIDの定義と仕組み

RFID(Radio Frequency Identification)は、電波を利用してモノの情報を非接触で読み書きする自動認識技術です。情報を記録した小型のICタグ(RFIDタグ)と、それを読み取るリーダー、取得データを処理・管理するソフトウェアから構成されます。タグには「ICチップ」と「アンテナ」が内蔵されており、リーダーから送られる電波を受信すると情報を応答します。この仕組みにより、離れた場所からでも対象物を認識でき、複数のタグを一度に読み取れるのが大きな利点です。

RFIDの特徴

RFIDは、無線通信を使って情報を読み取るという点で、従来のバーコードやQRコードとは異なる特性を持っています。主な特徴は、以下の3つです。

- 非接触・非視認の通信が可能

- 複数のタグを一括で認識できる

- 個体ごとの管理が可能

もっとも大きな特徴は、タグに直接触れずに情報を取得できる「非接触・非視認」の通信方式です。これにより、視線が通らない場所やタグが隠れている状況でも読み取りが可能になります。

また、複数のタグを一括で認識できる点もRFIDならではの強みです。読み取り作業の手間を大幅に削減でき、作業者の負担軽減や時間短縮につながります。さらに、タグには個別のIDが割り振られているため、同じ商品であっても一つひとつを識別し、個体ごとの管理が可能です。

バーコードやQRコードとの違い

従来の在庫管理や商品識別には、バーコードやQRコードといった視覚的な認識方式が多く活用されてきました。これらは印字された情報をスキャナーで読み取る仕組みであり、基本的に1点ずつ読み取りを行う必要があります。対象物への接近や目視確認が前提となるため、作業のスピードや柔軟性には一定の制限がありました。

一方、RFIDは電波を用いた非接触通信方式であり、対象物を直接確認しなくても情報を取得できます。最大の特徴は、複数のタグを同時に認識できる点です。箱の中や遮蔽物の裏にある物品も読み取れるため、棚卸や入出荷時の作業効率が大幅に向上します。

RFIDタグには個体ごとの固有IDを付与できるため、履歴管理やトレーサビリティにおいても高い精度が期待されます。バーコードがロット単位での管理にとどまるのに対し、RFIDは1点単位での管理を可能にする点で大きなアドバンテージがあると言えるでしょう。

ただし、バーコードやQRコードは印刷コストが低く、既存のインフラが整っているという利点があるため、現在も多くの現場で広く使われています。RFIDは導入コストや電波干渉といった課題を持ちながらも、それらを乗り越えつつあり、次世代の識別技術として各業界で採用が進みつつある最新技術です。業務の自動化や情報精度の向上を目指す企業にとって、RFIDは有力な選択肢となるでしょう。

タグや周波数帯の種類による違い

RFIDは「非接触で読み取れる」という共通の特徴を持ちながらも、使用されるタグの種類によって、性能や用途が大きく異なります。特に重要なのが、ICタグやRFタグの「電源の有無」と「周波数帯」の違いです。

タグは大きく以下の3タイプに分類されます。

|

名称 |

特徴 |

|

パッシブタグ(電池なし) |

リーダーからの電波を受けて動作。安価で広く利用されている。 |

|

アクティブタグ(電池内蔵) |

自ら電波を発信する。長距離通信が可能。 |

|

セミアクティブタグ(準能動型) |

電池でICチップを動作させ、読み取り時だけ応答。 |

また、通信に使う周波数帯にも違いがあります。主に「LF(低周波)」「HF(高周波)」「UHF(超高周波)」があり、それぞれ以下のような特徴を持ちます。

|

名称 |

通信距離 |

特徴 |

|

LF帯(135kHz未満) |

約30cm |

通信距離は短いが水や金属の影響を受けにくい。 |

|

HF帯(13.56MHz) |

約5~50cm |

近距離通信に向いており、図書館や電子マネーなどで活用。 |

|

UHF帯(860-960MHz) |

約3~8m |

一括読み取りに優れ、物流・在庫管理の分野で主流。ただし水や金属への影響に注意が必要。 |

このように、RFIDタグは単一の規格ではなく、目的や現場の条件によって適した種類を選ぶ必要があります。バーコードやQRコードとの違いを理解するうえでも、タグの仕様がRFID活用の鍵を握っていることを押さえておくことが大切です。

RFID導入のメリット

RFIDの導入は、業務効率の向上や顧客体験の改善、セキュリティ強化など多方面に効果をもたらします。ここでは、RFIDを導入することで得られる代表的なメリットを整理し、実際にどのような価値が生まれるのかを確認しましょう。

RFIDの導入は、業務効率の向上や顧客体験の改善、セキュリティ強化など多方面に効果をもたらします。ここでは、RFIDを導入することで得られる代表的なメリットを整理し、実際にどのような価値が生まれるのかを確認しましょう。

在庫管理や棚卸作業の効率化

RFIDの大きな特徴のひとつが、在庫管理や棚卸作業を効率化できる点です。従来のバーコード方式では、商品を1点ずつスキャンする必要があり、大量の商品を扱う現場では時間も人手も多くかかっていました。

しかし、RFIDでは複数の商品を非接触で一括読み取りできるため、棚に並んだ状態でも瞬時に在庫を確認できます。これにより、作業時間を大幅に短縮し、現場の負担を軽減することが可能です。

また、読み取りデータがリアルタイムでシステムに反映されるため、在庫数の誤差が起きにくく、精度の高い管理が可能になります。人手による作業では避けられない記録漏れや数え間違いを防ぎ、在庫情報を常に最新の状態に保てる点は大きな強みです。

物流や倉庫の現場においても、入荷・出荷の際にリーダーを通過させるだけで商品情報を自動登録できるため、従来の手作業検品が不要になります。その結果、業務全体のスピードが上がるだけでなく、出荷ミスや誤配送の防止にもつながります。

人手不足が課題となる中、RFIDを活用した在庫・棚卸管理は、単なる作業効率化にとどまらず、精度向上と業務信頼性の確保にも直結します。企業の安定したオペレーションを支える基盤技術として、導入効果の期待は非常に大きいといえるでしょう。

レジ業務の自動化と顧客体験の向上

小売店舗におけるRFIDの代表的な活用例が、レジ業務の自動化です。従来のバーコード方式では、商品を1点ずつスキャンする必要があり、来店客数が多い時間帯にはどうしても会計待ちの列が発生していました。

しかし、RFIDを導入すれば、タグが付いた商品をカゴに入れたまま一括で読み取れるため、会計にかかる時間を大幅に短縮することが可能です。会計処理の効率化だけでなく、顧客のストレス軽減にもつながります。

セルフレジの普及とも相性が良く、利用者がスムーズに会計を済ませられる仕組みを後押ししてくれる効果も期待できるでしょう。会計のスピードアップは店舗回転率の向上に直結するため、売上機会の拡大にも寄与します。また、レジ業務にかかる人員を最小限に抑えることで、人手不足に悩む店舗運営においても効率的な人員配置が可能です。

顧客体験の質を高める点でも有効です。レジ対応に割く時間が減れば、スタッフは商品説明や接客、売場改善といった付加価値の高い業務に集中できます。その結果、店舗全体のサービス品質が向上し、顧客満足度やリピート率の改善にもつながります。

トレーサビリティ強化と在庫の可視化

RFIDタグは、「その商品が存在するかどうか」を識別するだけではなく、固有のID情報を持たせることができる点に大きな特徴があります。これにより、製造から物流、店舗に至るまでの商品移動を一貫して追跡でき、サプライチェーン全体の流れをリアルタイムに可視化することが可能になります。

この仕組みを活用することで、品質管理や返品対応の精度が向上します。たとえば製造業では、どのロットで生産された商品か、どの工程を通過したのかを記録できるため、不具合が発生した際にも原因を迅速に特定し、対象範囲を限定したリコール対応が可能になります。小売や物流の現場においても、商品の入出荷状況や現在の所在を正確に把握できるため、業務効率と顧客対応力の双方が向上します。

また、在庫の過不足を即座に確認できることで、欠品や過剰在庫といったリスクを抑制でき、販売機会の損失や不要な在庫コストの発生を防ぎます。在庫情報を常に最新の状態で管理できることは、販売戦略や仕入れ計画の精度向上にも直結するでしょう。

こうしたデータは現場業務だけでなく、経営層にとっても有用です。サプライチェーン全体を通じた在庫・物流データを分析することで、需要予測や仕入れ最適化といった意思決定を支援する仕組みとしても機能します。

盗難防止やセキュリティ強化

RFIDは在庫管理だけでなく、セキュリティ分野においても有効な手段です。商品や備品にタグを取り付け、防犯ゲートやリーダーと連携させることで、不正な持ち出しを即座に検知することが可能です。

会計処理を経ずに店舗の出入口を通過した場合にはアラームを鳴らし、万引きや誤持ち出しを未然に防ぐ役割を担います。こうしたリアルタイムの検知は、人的監視に頼る方法よりも確実で効率的です。

倉庫やオフィスにおいてもRFIDは効果を発揮します。資材や備品にタグを取り付けることで、社外への不正持ち出しを防ぎ、重要な物品や情報資産の保護にも有効です。また、システム上で在庫管理と防犯対策を一元的に行えるため、「どの品が正規に持ち出され、どれが不正か」を明確に区別でき、管理の透明性が高まります。

RFIDにより適切に管理されているという安心感は、顧客にとっても信頼性の高い店舗・施設としての評価につながります。企業にとっては、業務効率化と安全性を同時に高められる戦略的な仕組みといえるでしょう。

RFID導入のデメリットと課題

RFIDは多くの利点を持つ一方で、導入にあたってはコストや運用負担、電波特性などの課題も存在します。ここでは代表的なデメリットを整理し、検討段階で押さえておくべき注意点を解説します。

RFIDは多くの利点を持つ一方で、導入にあたってはコストや運用負担、電波特性などの課題も存在します。ここでは代表的なデメリットを整理し、検討段階で押さえておくべき注意点を解説します。

初期導入コストとタグ費用

最も懸念されやすいのが、コストの負担です。リーダーやアンテナ、ソフトウェアなどの機器類に加え、ネットワークやシステム連携の構築も必要となるため、初期投資額は決して小さくありません。さらに、RFIDは一度導入すれば終わりではなく、運用のたびにICタグを継続的に調達する必要があります。タグ1枚ごとに数円から数十円の費用が発生し、取り扱う商品の数が多いほど総コストは増大します。

ただし、長期的な視点で見ると、人件費の削減や作業効率化による効果がコストを上回るケースも少なくありません。導入を検討する際は、単純な初期費用の比較だけではなく、自社の業務規模や運用フローを踏まえた費用対効果のシミュレーションが欠かせません。コストはデメリットである一方、投資効果を最大化できれば競争力強化の大きな要素となります。

商品へのタグ付け作業の負担

RFIDの利用にあたっては、対象となる商品や備品にタグを取り付ける作業が必須となります。数点であれば負担は小さいものの、大量の商品を扱う小売や物流の現場では、導入初期に膨大な工数が発生する場合があります。特に既存商品への一括タグ付けは、現場スタッフにとって大きな負担となりやすい工程です。

また、単にタグを貼り付ければよいわけではなく、電波の干渉を避けるために貼付位置を検討する必要もあります。金属や水分を含む商品の場合は専用タグの選定が求められるなど、現場環境に即した工夫が不可欠です。こうした運用面の手間を軽減するには、あらかじめ効率的なタグ付け方法を設計し、作業手順を標準化しておくことが重要です。

このように、商品へのタグ付け作業は導入段階の大きな課題となり得ますが、計画的な準備と現場に即した運用設計を行うことで、負担を最小限に抑えることが可能です。

金属や水による電波干渉

RFIDは無線通信を利用する技術であるため、環境によっては電波干渉が発生し、読み取り精度に影響を及ぼすことがあります。特に金属は電波を反射し、水は電波を吸収するため、タグの応答が弱まったり、読み取りエラーが生じたりする原因となりやすいです。物流倉庫や製造現場、食品関連の環境では、こうした課題が顕著に表れるケースも少なくありません。

対策としては、金属対応の専用タグを用いる、リーダーの設置角度や距離を調整する、アンテナの種類を最適化するといった方法があります。あわせて、実際の現場環境でテストを行い、最適な運用条件を見極めることも欠かせません。RFIDを最大限活用するためには、環境特性を踏まえた設計と調整が重要なポイントです。

電波法や規格への対応

RFIDは無線を利用するため、国ごとの電波法や技術基準に従った運用が求められます。たとえば日本国内で使用できる周波数帯域や出力は法律によって規定されており、適合しない機器を利用すると法令違反に当たる可能性があります。導入時には、必ず電波法の基準に適合した製品を選定するようにしましょう。

また、RFIDにはISOなどの国際規格が存在し、規格が異なる機器やタグを組み合わせると互換性の問題が生じることがあります。グローバルに展開する企業やサプライチェーン全体で活用する場合は、国際規格への準拠度や相互運用性を十分に確認することが不可欠です。

とはいえ、法規制や規格への対応は、導入後に修正するのが難しい領域です。計画段階で専門的な知識を持つパートナーと連携し、適切な機器の選定やシステム設計を行うことが、安心して運用を進めるうえでは欠かせません。

社内教育や既存システムとの統合

RFIDは機器を設置すればすぐに効果を発揮するわけではありません。実際の現場で継続的に活用するためには、従業員が仕組みを理解し、適切に運用できる体制づくりが欠かせません。

よくある事例として、教育やトレーニングが不十分なために、せっかくのシステムが十分に使われず、従来の業務フローに依存してしまうことが挙げられます。このような事態を避けるためにも、導入時には基本操作や運用ルールを共有し、現場で定着させるための教育計画を立てることが重要です。

既存の在庫管理システムやERPとの統合も大きな課題となります。RFIDで取得したデータを業務システムに連携しなければ、在庫のリアルタイム把握や経営判断に活かすことはできません。しかし、システム間の仕様やデータ形式の違いから、スムーズに統合できないケースも多く見られます。こうした課題を解消するためには、導入段階で自社の業務フローを精査し、どこにRFIDを組み込むべきかを明確にすることが必要です。

実際の現場では、一度にすべてを切り替えるのではなく、限定的な範囲で試験運用を行い、効果や課題を検証しながら段階的に拡大する方法が有効です。教育とシステム統合を並行して進めることで、現場に無理のない形での定着を図ることができます。

このように、RFID導入を成功させるには「人」と「システム」の両面からの準備が不可欠です。機器だけでなく、組織全体の運用体制を整えることが、中長期的に成果を最大化するためのポイントとなります。

RFIDの主な活用事例

RFIDは小売や物流、製造業をはじめ、さまざまな現場で導入が進んでいます。在庫管理や検品の効率化、セルフレジ、防犯対策といった身近な課題に対して、どのように役立つのか気になる方も多いのではないでしょうか。ここでは、実際の事例をもとに、その活用方法をわかりやすくご紹介します。

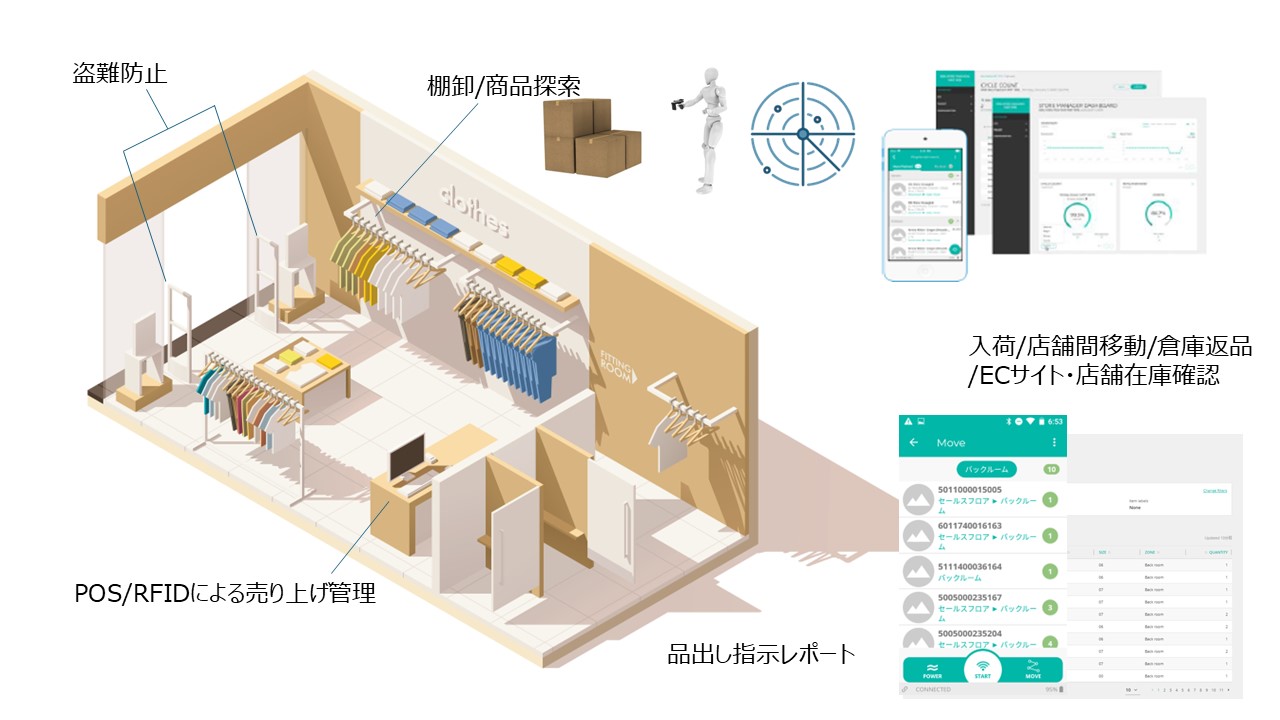

アパレル・小売(在庫管理・セルフレジ・防犯ゲート)

アパレルや小売の分野では、RFIDの導入によって在庫管理と店舗運営の質が大きく向上します。

たとえば、商品にタグを付与することで、棚に陳列された状態でも複数の商品を一括で読み取ることができ、従来時間のかかっていた棚卸作業を短時間かつ高精度で行うことが可能です。これにより在庫差異を減らし、欠品や過剰在庫といった販売機会損失の防止にもつながります。

レジ業務においても大きなメリットがあります。RFIDタグを活用すれば、商品をカゴに入れたまま一括で読み取り可能となり、会計のスピードを飛躍的に向上します。セルフレジとの相性も良く、顧客の待ち時間短縮や利便性向上を実現するだけでなく、従業員が接客や売場改善に注力できる体制づくりにも貢献するでしょう。

セキュリティの観点でもRFIDは有効です。店舗の出入口に防犯ゲートを設置し、商品タグと連動させることで、未精算商品の持ち出しをリアルタイムで検知できます。万引きや誤持ち出しを防ぐ仕組みとして、在庫管理と防犯対策を一元化できる点は小売現場において大きな強みです。

下記の図は、店舗内でのRFID活用をまとめたイメージです。実際の現場でどのように機能するのかを視覚的に把握いただけます。

物流・倉庫(入出荷検品・棚卸作業)

物流や倉庫の現場では、RFIDの導入が入出荷や在庫管理の効率化に大きく寄与します。従来のバーコードでは1点ずつのスキャンが必要でしたが、RFIDタグを付けた商品はリーダーの電波圏内を通過するだけで自動的に識別されます。そのため、入庫や出荷時に誰がどの商品をいつ移動させたのかを瞬時に記録でき、検品作業の手間を大幅に削減できるのです。

棚卸作業においても、ハンディリーダーや天井設置型アンテナを用いることで複数の商品を一括で読み取ることが可能です。これにより、短時間で正確な在庫照合を実現でき、人的作業に依存していた従来の方法と比べて精度と効率が格段に向上します。また、リアルタイムで在庫状況を把握できるため、誤配送や欠品の防止、サプライチェーン全体の最適化にも繋がります。

さらに、入出荷データが自動的にシステムに反映されることで、管理者は現場に立ち会わなくても状況を把握できるようになる点も強みです。これにより、業務の属人化を防ぎ、作業の標準化とトレーサビリティの強化を同時に実現することができます。

製造業(部品管理・工程トレース)

製造業では、多数の部品や製品が複雑な工程を経て組み立てられるため、RFIDによる部品管理と工程トレースが大きな効果を発揮します。各部品にタグを付けることで、どの工程でどの作業が行われたかをリアルタイムで記録でき、製品ごとの進捗状況を即座に把握することが可能です。これにより、現場の可視化が進み、作業効率の向上や工程遅延の早期発見が期待できます。

不具合が発生した場合にもRFIDは有効です。工程ごとの履歴データをさかのぼることで原因特定が容易になり、迅速な是正措置につなげられます。これにより品質保証体制を強化し、製品の信頼性を高めることが可能です。

製造現場は高温環境や金属が多い場所など、RFIDの読み取りに不利な環境なのではないかと、不安を抱く方もいるでしょう。しかし近年では、耐熱タグや金属対応タグといった特殊環境向けの製品も登場しており、これまで活用が難しかった領域にも導入の幅が広がっているようです。

医療・図書館・イベント(安全管理・貸出管理・入退場管理)

RFIDは、小売や物流だけでなく、医療や公共施設、イベント運営など幅広い分野でも活用が進んでいます。

たとえば医療現場では、薬剤や医療器具にRFIDタグを取り付けることで、取り違えを防ぎ、患者情報の正確な管理にもつながります。その結果、安全性の向上と医療従事者の業務負担の軽減、両方の実現が期待できます。

図書館では、書籍や資料にRFIDタグを付けることで、貸出や返却の手続きを自動化することが可能です。利用者はスムーズに本を借りられ、職員はカウンター業務に追われることなく、蔵書整理や利用者対応に集中できるようになります。また、蔵書の棚卸や紛失防止にも役立ち、資産管理の精度向上につながる点も魅力です。

イベントや展示会では、チケットや入場証とRFIDを組み合わせることで、来場者の入退場をスムーズに管理できます。不正利用や混雑を防ぎ、運営の安全性と効率性を高めることが可能です。さらに、入退場データを収集することで来場者の動線分析にも活用でき、次回以降の運営改善に役立ちます。

このようにRFIDは、モノや人の動きを正確に把握することで、安全性や利便性を高めるソリューションとして、さまざまな現場でその力を発揮しています。

RFID導入の流れと成功のポイント

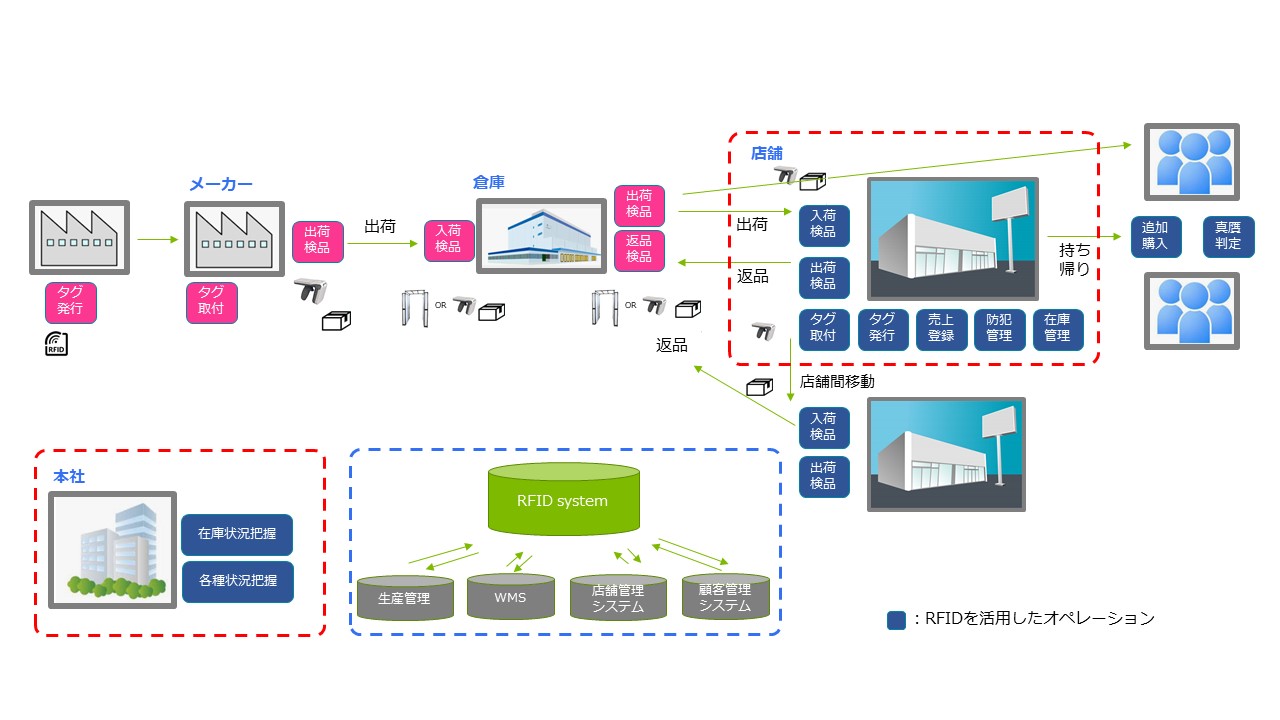

RFIDを効果的に活用するには、機器を導入するだけでは不十分です。自社の業務課題を整理し、現場に適したタグやリーダーを選定したうえで、検証・教育・運用までを一貫して設計することが欠かせません。小規模な実証から段階的に展開し、得られたデータをもとに改善を重ねることで、費用対効果を最大化できます。

上記の図は、製造から販売までRFIDを活用した全体オペレーションの流れを示したものです。こうした全体像を踏まえたうえで、導入を成功させるための具体的なステップを確認していきましょう。

上記の図は、製造から販売までRFIDを活用した全体オペレーションの流れを示したものです。こうした全体像を踏まえたうえで、導入を成功させるための具体的なステップを確認していきましょう。

導入目的を明確にする

まずは、導入目的を明確にしましょう。在庫管理の効率化、棚卸作業の時間短縮、盗難防止やセキュリティ強化、あるいは顧客サービスの向上など、企業によって期待する成果は異なります。目的があいまいなままシステムを導入してしまうと、結果として投資効果が得られず、現場の負担ばかりが増えるケースも少なくありません。

たとえば、在庫管理を主眼に置くなら読み取り精度やタグのコストが重視されますし、セキュリティ対策を重視するなら防犯ゲートやアラート機能との連携が不可欠です。顧客体験を改善したい場合には、レジ自動化やセルフレジ化に対応できる仕組みが求められます。こうした目的に応じて最適なタグやリーダー、システム設計を選定することが、導入効果を最大化する鍵となります。

導入を検討する際は「何を改善したいのか」「どの業務に適用するのか」を具体的に設定し、その目的を関係者で共有することが不可欠です。明確な目標を持つことで、現場の理解促進にもつながり、プロジェクトを円滑に進める基盤が整います。

PoC(小規模実証実験)の実施

RFIDは現場環境や取り扱う商品によって効果が大きく変わるため、いきなり本格導入するのではなく、小規模な実証実験(PoC)から始めることをおすすめします。

PoCでは、特定の製品や一部の工程を対象にRFIDを導入し、読み取り精度や業務への影響、作業時間の短縮効果などを検証します。この段階で得られたデータは、経営層に対する投資判断の根拠となるだけでなく、現場スタッフの理解促進にも役立つでしょう。実際に業務フローに組み込んでみることで、どの部分で効果が高いのか、どこに課題が残るのかが具体的に見えてくるためです。

また、PoCはリスク回避の意味でも重要です。タグが金属や水の影響を受けやすいのか、リーダーの配置に調整が必要なのかといった課題は、実際に現場で試さなければ分かりません。小規模な実証を通じて問題点を洗い出し、解決策を講じたうえで本格導入に進むことで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。

このようにPoCは、費用対効果の見極めとリスク回避、そして現場の合意形成を同時に実現できる重要な工程と言えます。段階的に導入を進めることで、より確実にRFIDのメリットを享受することが可能です。

失敗しやすいポイントと解決策

RFID導入は大きな効果を期待できる一方で、準備不足や設計ミスによって十分な成果が得られないケースもあります。下記は、非常によく起こりやすいトラブルの一例です。

- タグ選定

- リーダー配置

- システム連携

最も多いトラブルとして挙げられるのは、タグ選定の誤りです。金属面や水分を多く含む環境では、一般的なタグでは電波干渉が起こりやすく、読み取り精度が低下します。この場合は金属対応タグや耐水性タグを選ぶことで解決できます。

リーダーの配置も重要な要素です。読み取りエリアが重なりすぎたり死角が生じたりすると、データの抜け漏れや重複が発生します。現場環境に応じたアンテナ配置や角度の最適化が欠かせません。

システム連携時も注意を払いましょう。既存の在庫管理システムやERPと十分に統合できていないと、せっかくのRFIDデータが活用されず、効果が限定的になります。導入段階でシステム間のデータ形式や運用フローを整理し、互換性を確保することが重要です。

上記の3点は、失敗しやすい代表的なポイントです。事前にリスクを把握し、具体的な対策を講じることで、導入効果を最大限に引き出すことができます。

教育・保守を含めた運用体制づくり

RFIDの効果を継続的に維持するには、運用体制の構築が欠かせません。特に重要なのは、従業員教育とシステム保守、そして定期的な運用改善です。

従業員の教育時は、ただリーダーの使い方を教えるだけでは不十分です。必ず、RFIDの仕組みや電波特性を理解してもらうようにしましょう。これにより、現場での誤操作や過信によるトラブルを防ぐことができます。新入社員や異動者が発生するたびに教育を継続できる体制を整えておくことが理想です。

システム保守も長期的な運用には不可欠です。リーダーやアンテナは経年劣化や環境要因によって性能が低下する可能性があります。そのため、定期的な点検やファームウェア更新を行い、安定的な稼働を確保するようにしましょう。あわせて、タグの消耗や貼付け不良など、現場で起こりやすいトラブルにも迅速に対応できるサポート体制が必要です。

導入後に業務フローが変化したり、新たな商品や設備が追加されたりすることで、RFIDの活用範囲は自然と広がります。定期的に運用状況を振り返り、課題を洗い出して改善を図ると、投資効果を持続的に高めることもできます。

教育・保守・改善の3つを組み合わせた運用体制を整えることで、RFIDを現場にしっかりと根づかせていくことが大切です。

高千穂交易が提供するRFIDソリューション

RFIDは業務改善に大きな効果をもたらす技術ですが、現場に合った機器の選定や導入設計、運用体制の整備がともなわなければ、その力を十分に発揮することはできません。

高千穂交易では、豊富な製品ラインナップと蓄積された技術知見をもとに、在庫管理・防犯対策・物流効率化など、業界ごとの課題に応じた最適なソリューションをご提案しています。

導入前のPoCから運用後の保守や教育支援まで、一貫したサポート体制を整えており、初めてRFIDを導入される企業でも安心してご相談いただけます。

RFID在庫管理システム(TrueVUE hybrid等)

在庫管理は企業にとって根本的な課題であるケースが多く、RFIDの導入効果が特に顕著に現れる分野です。RFID在庫管理システムを活用すれば、商品に取り付けたタグを非接触で一括読み取りできるため、従来のように1点ずつバーコードをスキャンする必要がありません。短時間かつ高頻度で在庫情報を取得できるため、在庫差異の削減や欠品の防止、過剰在庫の抑制といった改善に直結します。

高千穂交易が提供する「TrueVUE hybrid」は、工場・倉庫・店舗をまたいだ統合的な在庫管理を可能にするシステムです。商品単位で所在や状態をリアルタイムに把握できるため、在庫照合や棚卸のスピードと精度が飛躍的に向上します。既存の販売管理システムやERPと連携することで、入荷から出荷、店舗販売に至るまで一貫したデータ管理が実現し、サプライチェーン全体の可視化にもつながります。

また、属人化しがちな在庫管理業務を仕組み化できる点も大きなメリットです。経験に依存せず、誰でも同じ精度で業務を遂行できるようになることで、人手不足の現場においても効率的かつ安定したオペレーションを可能にします。これにより業務負担を軽減できるだけでなく、経営判断に活かせる正確なデータ基盤の構築にもつながります。

RFID在庫管理システムは、単なる業務効率化の手段にとどまらず、企業の競争力強化に直結する戦略的なソリューションといえるでしょう。

ゲート型防犯システム

小売店舗や倉庫では、商品の不正持ち出しや万引きによる損失が長年の課題とされてきました。しかし、RFIDを活用したゲート型防犯システムは、この問題に対して大きな効果を発揮します。

商品に取り付けられたRFIDタグが正規の会計処理を経ずにゲートを通過すると、システムが即座に反応して警告アラームを鳴らし、不正を検知します。従来の防犯タグのように専用の取り外し作業を伴わないため、店舗スタッフの負担を軽減できる点も大きなメリットです。

高千穂交易のゲート型RFID防犯システムは、精度の高いアンテナ技術を活かし、店舗のレイアウトや出入口の幅に合わせた柔軟な設置が可能です。商品情報を在庫管理システムと一元的に連携できるため、防犯と在庫把握を同時に実現します。これにより、セキュリティ強化だけでなく、在庫差異の低減や補充作業の最適化といった業務改善にも効果があります。

万引き対策としての効果はもちろん、従業員や取引先による社内不正防止にも活用できます。倉庫やバックヤードでの資材管理や、オフィスでの情報資産の持ち出し防止など、セキュリティレベルの向上を幅広く支援することが可能です。

RFIDによるゲート型防犯システムは、不正を検知するだけでなく、ロス削減や業務効率化などの問題を同時に実現できる仕組みとして、企業の安心と信頼性を支える重要なソリューションといえるでしょう。

天井型アンテナシステム

広いエリアをカバーする必要がある物流倉庫や製造現場では、ハンディリーダーによる読み取り作業だけでは限界があります。

こうした課題に対応するのが、天井に設置して電波を照射し、対象物を自動で識別する天井型RFIDアンテナシステムです。作業員がリーダーを手に持たなくても、商品や資材がアンテナの下を通過するだけで情報を読み取れるため、業務負担を大幅に削減できます。

高千穂交易の天井型アンテナシステムは、入荷口や出荷エリアなど特定の動線に設置することで、商品の移動をリアルタイムに把握可能にします。入庫情報を自動で記録し、出荷時には積み忘れや誤出荷を即座に検知できるため、検品作業の省力化と精度向上を同時に実現します。複数のアンテナを組み合わせることで広範囲をカバーすることができ、倉庫全体の在庫状況を可視化する仕組みづくりも可能です。

また、工場での部品や仕掛品の動きを自動追跡できるため、工程ごとのトレーサビリティ強化にもつながります。金属や水など環境要因による電波干渉に対しても、アンテナ配置の最適化や専用タグの活用により高い読み取り精度を維持します。

天井型RFIDアンテナシステムは、省人化と業務効率化を両立しながら、入出荷や生産管理の精度を高めるソリューションとして、特に物流や製造業で注目されています。

多様なタグ・ハンディリーダー

RFID導入の成否を大きく左右するのが、利用環境に適したタグとリーダーの選定です。紙ラベル型の薄型タグから、耐熱・耐水仕様、金属対応タグまで、多様なラインナップが用意されており、用途や設置環境によって適切な製品を選ぶことが肝要です。たとえば物流倉庫では長距離通信可能なUHF帯対応タグ、製造現場では高温や金属環境に対応した特殊タグが効果を発揮します。

高千穂交易では、豊富なRFIDタグを取り揃えており、商品の材質や資材の種類、利用シーンに応じて、最適なタグ選定をサポートしています。使用環境や運用状況に合わせたカスタマイズは、読み取り精度や耐久性の向上に直結するだけでなく、長期的な運用コストの削減にもつながるため、非常に重要なポイントです。

あわせて、在庫照合や棚卸といった日常業務に欠かせないのがハンディリーダーです。高千穂交易が提供するハンディリーダーは、読み取り速度やバッテリー性能に優れ、iOSやAndroid端末との連携も可能です。モバイル端末を活用することで、現場業務の効率化が図れるほか、クラウド型在庫管理システムとのシームレスな統合にも対応しています。ネットワーク一体型モデルもラインナップされており、リアルタイムでのデータ送信が必要な現場でも柔軟に運用できます。

最適なタグとリーダーの組み合わせを導入することで、現場に負担をかけずに高精度なデータ取得ができるため、RFIDの効果を最大限に引き出したい方は一度ご相談ください。

PoC~導入後まで一貫支援できる強み

RFIDの導入は、機器を購入・設置するだけでは成果を上げられません。タグの選定やリーダーの配置、既存システムとの連携、さらには現場スタッフの習熟度までを考慮した総合的な取り組みが必要です。高千穂交易では、こうした導入プロセス全体を一貫してサポートできる体制を整えています。

まず、小規模な実証実験(PoC)を通じて、読み取り精度や運用負荷を事前に検証します。この段階で現場の課題を洗い出し、最適なタグやリーダーの選定、運用フローの設計に反映させることで、導入後の失敗リスクを大幅に軽減することが可能です。

本格導入に移行した後は、在庫管理システムやERPとの連携を含めたシステム統合を支援し、業務プロセス全体の効率化を実現します。あわせて現場スタッフに向けた操作教育やトレーニングを行い、日常業務に自然に溶け込む運用体制の構築サポートいたします。

導入後も、定期的なメンテナンスやソフトウェア更新、障害発生時の迅速な対応を実施し、長期的な運用の安定性を確保します。こうした導入前・導入中・導入後を通じたワンストップ支援体制こそが、高千穂交易の大きな強みであり、安心して任せられるパートナーとして評価いただいている理由です。

RFIDを「導入しただけ」で終わらせず、現場に定着させて継続的に成果を出すためには、このような包括的な支援が欠かせません。

よくある質問

RFIDの導入を検討される企業からは、機器やシステム連携に関するご質問が多く寄せられます。ここでは、特にお問い合わせの多い内容を中心に、導入前の疑問を解消するポイントをご紹介します。

Q:導入にはどの程度のコストがかかりますか?

A:構成や規模により異なりますが、初期導入には一定の設備投資が必要です。

リーダーやアンテナ、システム連携の構築費用に加え、ICタグにも1枚あたり数円〜数十円のコストが発生します。ただし、在庫管理や棚卸の作業時間短縮、人件費の削減といった効果により、中長期的には投資回収が見込まれます。事前に費用対効果をシミュレーションすることで、より適切な導入判断が可能です。

Q:RFID導入で棚卸作業はどのくらい効率化されますか?

A:大幅な時間短縮が期待できます。

導入企業の事例では、数日かかっていた棚卸作業が数時間で完了したケースもあります。ハンディリーダーによる一括読み取りにより、売場を閉めることなくスムーズに作業が進められ、現場の負担を大きく軽減できます。

まとめ

RFIDは、在庫管理の効率化や棚卸の省力化、レジ業務の自動化、さらにはトレーサビリティやセキュリティの強化に至るまで、多方面で効果を発揮する技術です。非接触で複数の対象を同時に認識できる特性を活かすことで、業務の自動化や精度向上を実現し、人手不足やコスト削減といった課題にも対応できます。

一方で、初期コストや電波干渉といった課題もあるため、自社の環境に適した設計と運用が欠かせません。業務効率化やセキュリティの強化を検討されている方にとって、RFIDは有力な選択肢のひとつです。

高千穂交易では、導入前のご相談から設計・運用・保守まで、一貫したサポート体制をご用意しています。まずはお気軽にご相談ください。御社に最適なRFID導入をご提案いたします。